Depuis l’ouverture de la transition conduite par le CTRI, les gouvernements successifs dirigés par Raymond Ndong Sima, Premier ministre, ont connu de nombreux ajustements. Ces évolutions reflètent la volonté de bâtir une administration capable de répondre aux urgences du moment tout en accompagnant les réformes en cours.

À l’approche de l’élection présidentielle du 12 avril 2025, événement crucial pour l’avenir du Gabon, Gabon Data Dialogues, première plateforme nationale dédiée à l’analyse stratégique par la donnée, propose une lecture approfondie de ces dynamiques gouvernementales. Notre analyse, fondée sur des données chiffrées et vérifiées, éclaire les tendances de renouvellement, la redistribution des responsabilités ministérielles et l’évolution de la représentation féminine.

Ces transformations traduisent-elles une stabilisation durable ou annoncent-elles de nouvelles recompositions ? Voici les principaux enseignements.

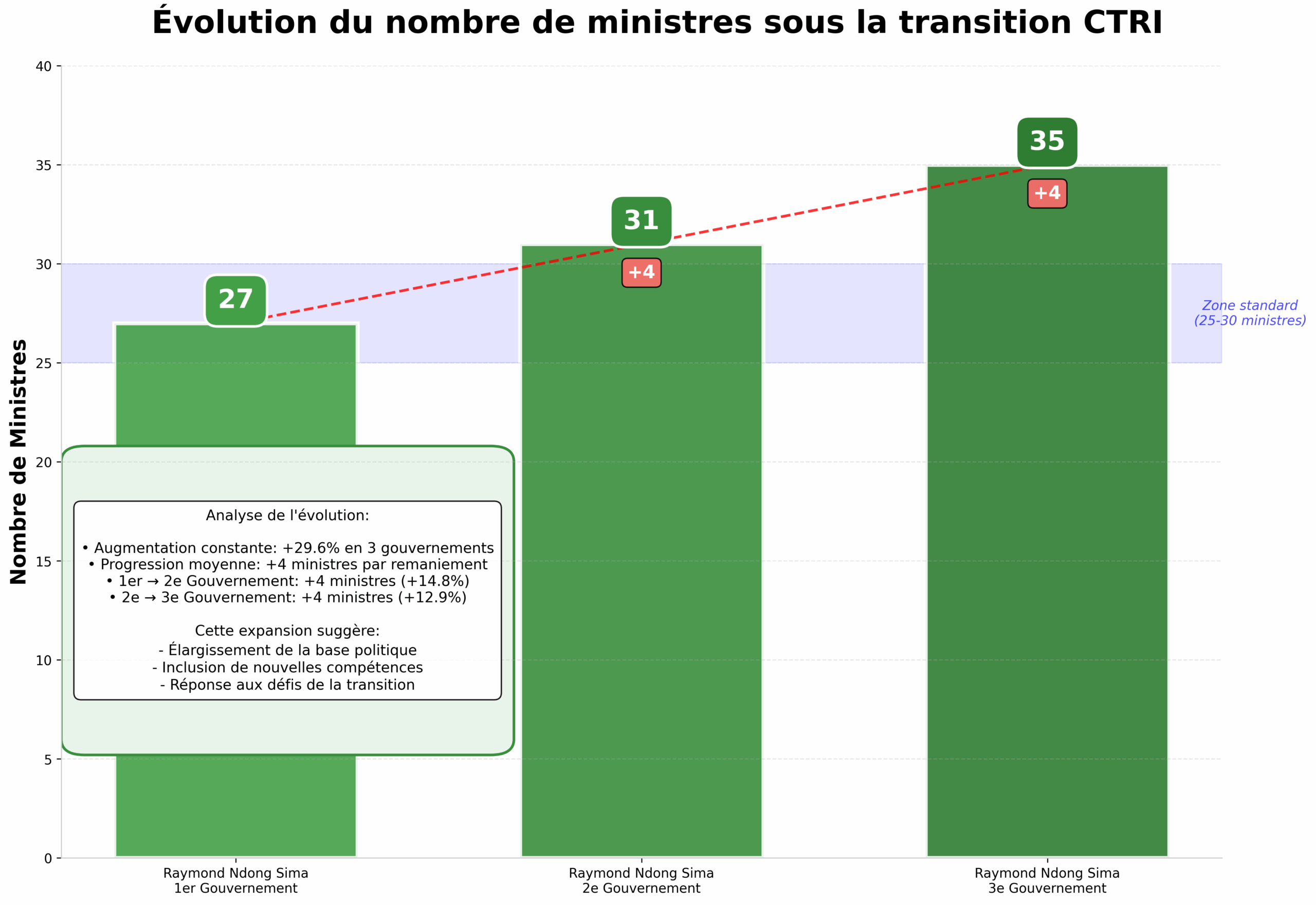

La transition a connu une augmentation progressive du nombre de ministres. Le premier gouvernement, resserré, privilégiait la réactivité et la centralisation. Les gouvernements suivants se sont élargis, intégrant de nouveaux portefeuilles pour mieux couvrir les priorités émergentes.

Cette expansion graduelle traduit une recherche d’équilibre : renforcer l’efficacité tout en incluant davantage de profils politiques et administratifs. Mais cette croissance interroge : amélioration nécessaire de la gouvernance, ou risque de dispersion de l’action publique ?

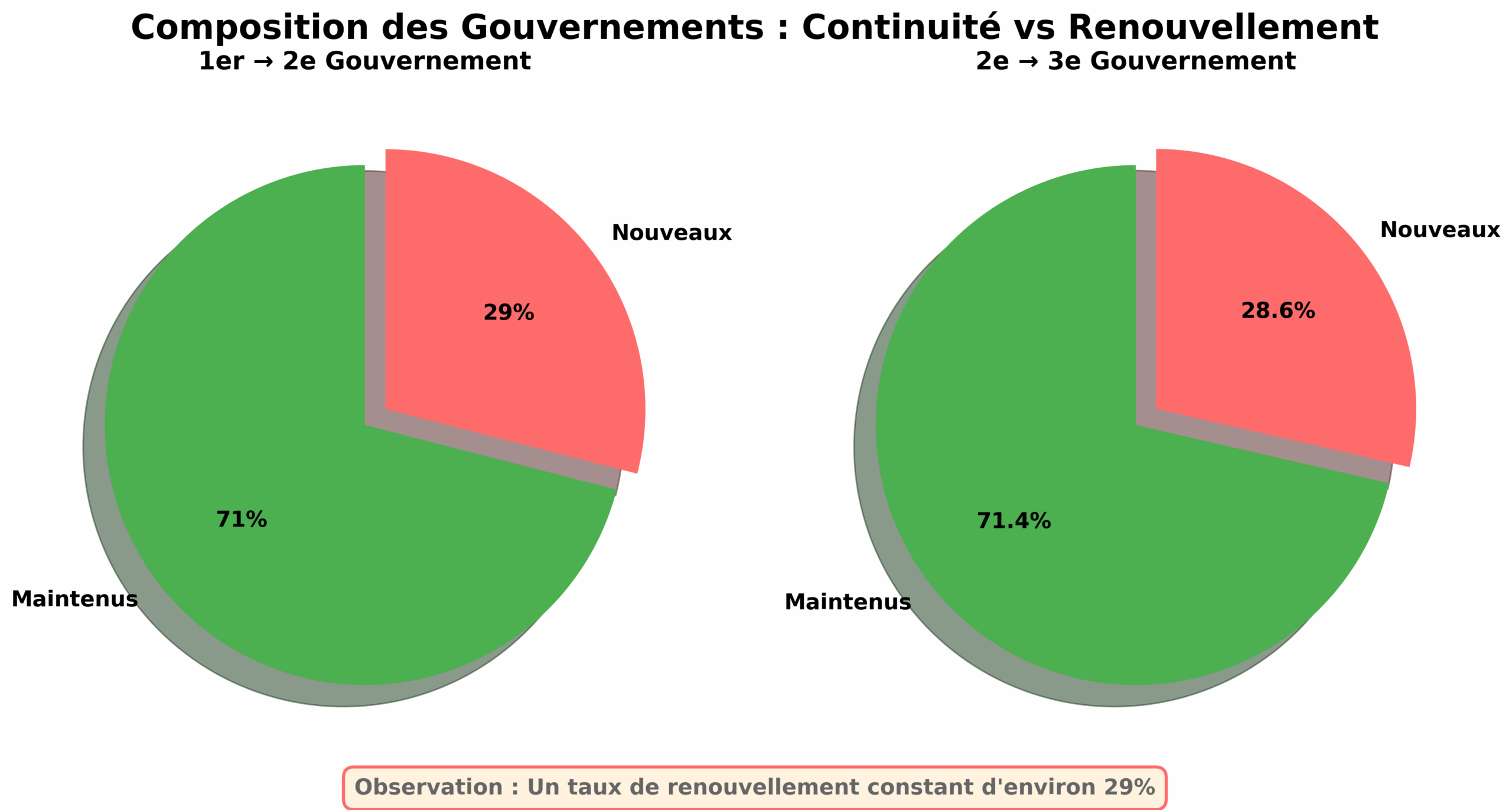

Entre le premier et le deuxième gouvernement, près de 29 % des ministres étaient de nouveaux entrants. Le passage au troisième gouvernement affiche un renouvellement similaire (28,6 %).

Ces chiffres révèlent une stratégie mesurée : intégrer du sang neuf tout en conservant une base stable. Une continuité nécessaire pour la transition, mais qui soulève une question : ces choix relèvent-ils d’une évaluation des compétences ou d’une prudence politique pour éviter les bouleversements ?

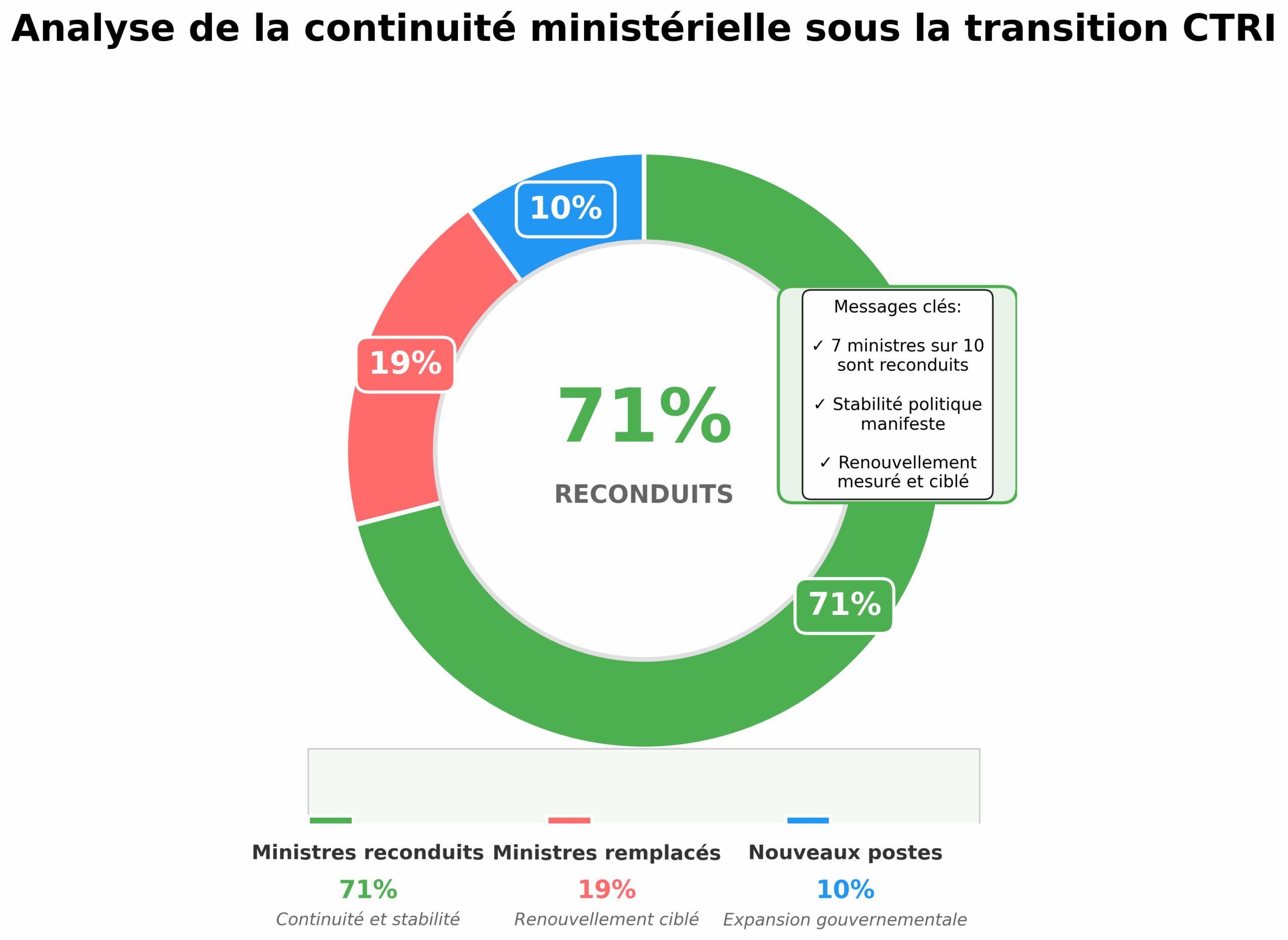

En moyenne, 71 % des ministres ont été reconduits à chaque remaniement, tandis que 29 % représentent soit des remplacements (19 %), soit des nouveaux postes créés (10 %). Cette continuité manifeste une volonté de stabilité politique et administrative durant la transition CTRI.

Cette stratégie de continuité permet de:

Cependant, ce taux de reconduction élevé présente aussi des limites :

Cette approche révèle une gestion prudente de la transition, privilégiant la continuité administrative (71 %) tout en permettant un renouvellement ciblé (29 %) pour répondre aux nouveaux défis.

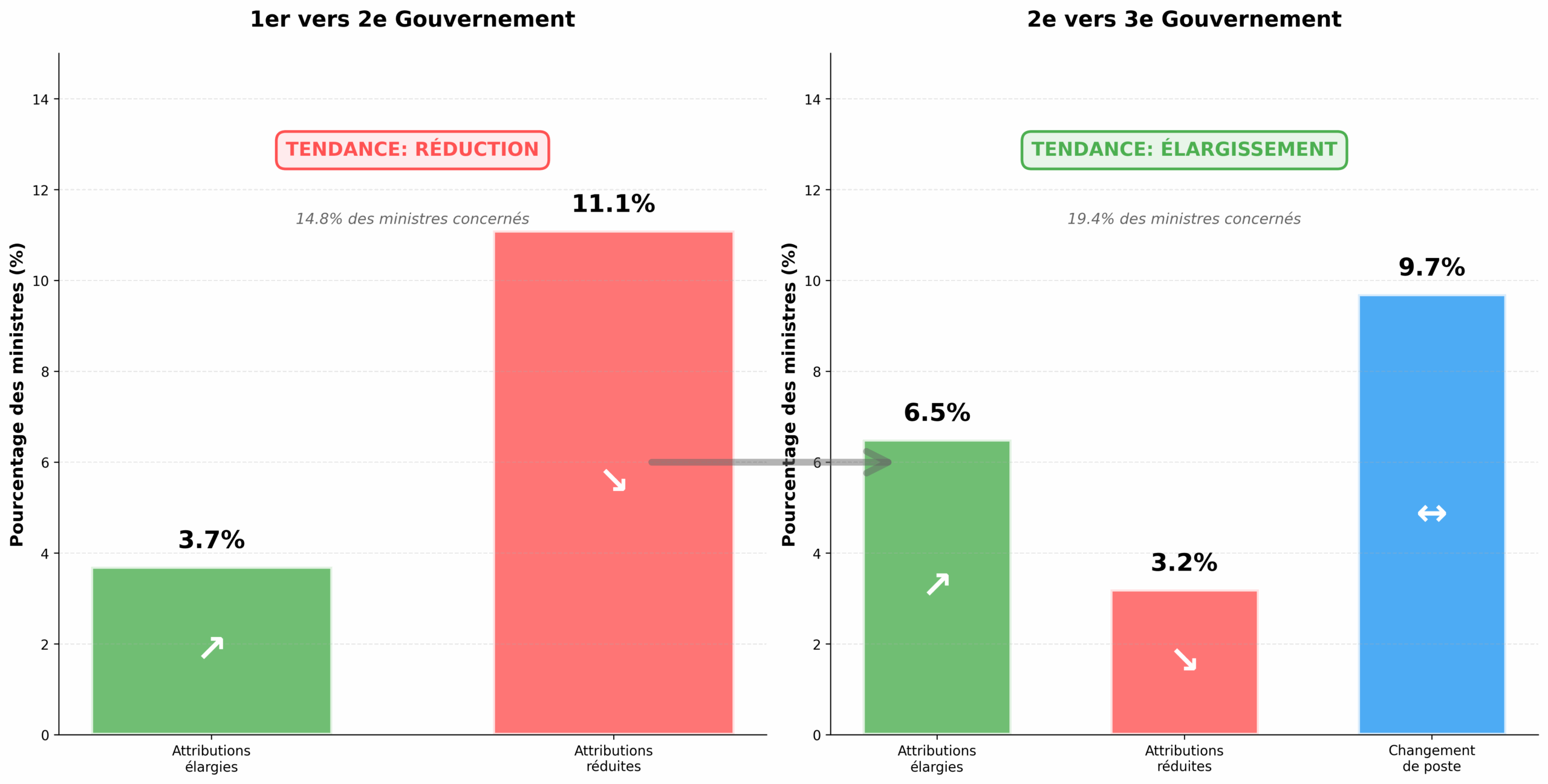

La répartition des responsabilités ministérielles a également évolué. Entre le premier et le deuxième gouvernement, la tendance fut à la réduction des attributions. Entre le deuxième et le troisième, la logique s’inverse :

Ces ajustements montrent une transition plus dynamique, concentrant le pouvoir sur certaines figures jugées stratégiques.

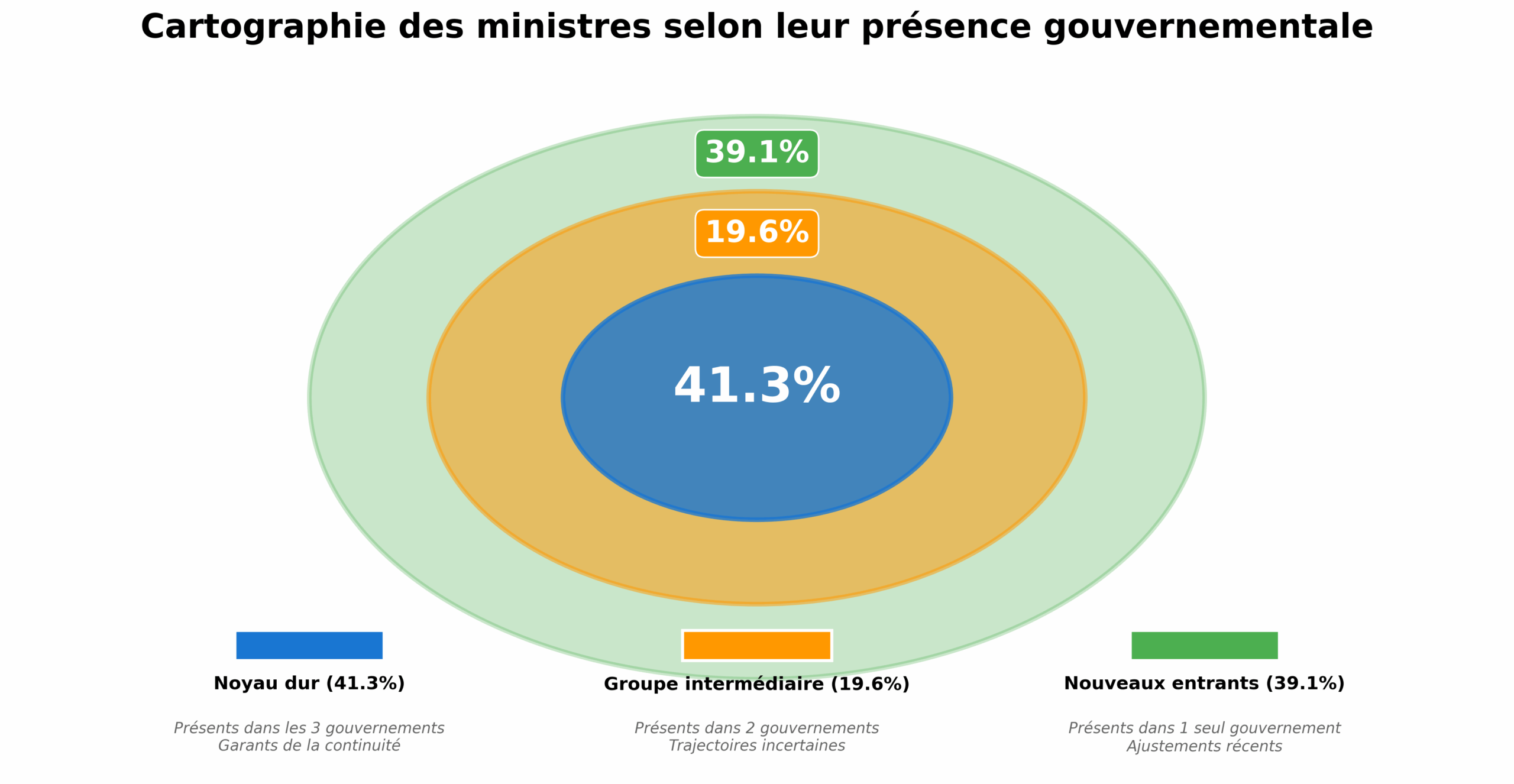

La cartographie ministérielle de la transition CTRI révèle une architecture gouvernementale structurée en trois cercles concentriques :

Cette répartition quasi-équilibrée entre stabilité (41,3 %) et renouvellement (39,1 %), avec une zone intermédiaire de flexibilité (19,6 %), illustre une stratégie de transition maîtrisée. Loin d'être le fruit du hasard, cette architecture reflète des arbitrages délibérés : maintenir l'expertise tout en intégrant de nouvelles compétences, préserver la continuité sans céder à l'immobilisme, renouveler sans déstabiliser.

La gouvernance de Raymond Ndong Sima durant la transition CTRI apparaît ainsi comme un exercice d'équilibrisme politique, où chaque nomination et chaque maintien participent d'une vision d'ensemble cohérente.

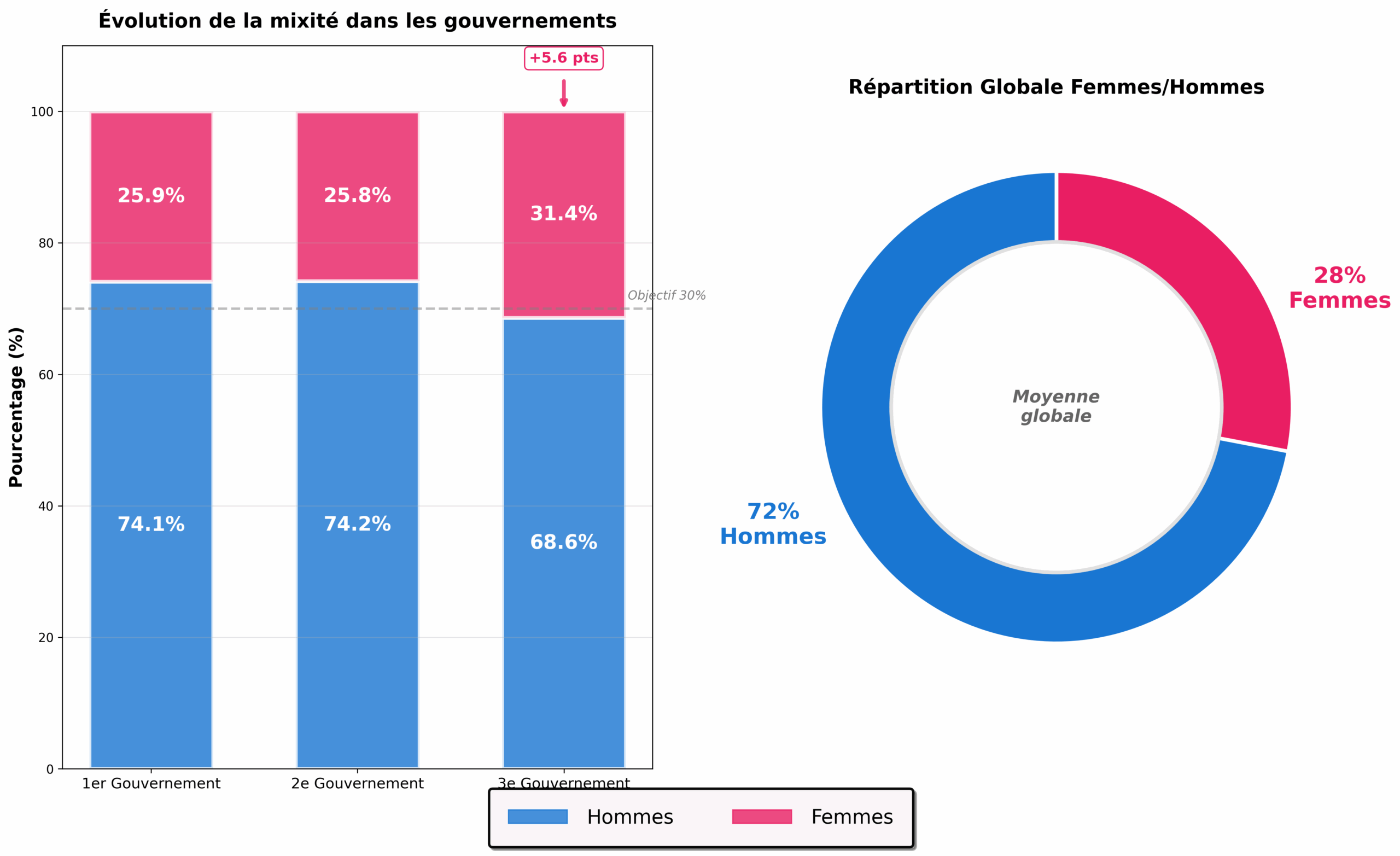

La transition CTRI révèle un déséquilibre persistant entre les genres : 28 % de femmes pour 72 % d'hommes en moyenne sur les trois gouvernements. Cette sous-représentation masque cependant une dynamique positive.

Après une stagnation initiale - 25,9 % dans le premier gouvernement, 25,8 % dans le deuxième - le troisième gouvernement marque une rupture avec 31,4 % de femmes ministres. Cette progression de 5,6 points constitue le bond le plus significatif de la transition, franchissant enfin le seuil symbolique des 30 %.

L'évolution qualitative accompagne cette croissance quantitative. Si les femmes restent majoritairement cantonnées aux portefeuilles traditionnels (affaires sociales, éducation, économie solidaire), des nominations stratégiques signalent un changement de paradigme : une femme à la Défense nationale, une autre à la Réforme des institutions. Ces affectations, impensables il y a peu, témoignent d'une ouverture progressive aux postes régaliens.

Cette trajectoire, bien qu'encourageante, rappelle le chemin restant à parcourir. Avec moins d'un tiers de femmes ministres, la parité demeure un horizon lointain. Mais la tendance est lancée : de la stagnation à l'accélération, la représentation féminine suit désormais une courbe ascendante qu'il conviendra de confirmer dans les prochains remaniements.

La gestion des gouvernements sous la transition du CTRI révèle une stratégie mixte : stabilité forte d’un côté, ajustements ciblés de l’autre. Les choix opérés traduisent à la fois une volonté d’assurer la continuité et une préparation progressive des échéances électorales.

Les prochaines étapes seront déterminantes :

À travers cette étude, Gabon Data Dialogues propose une lecture claire et factuelle des dynamiques politiques en cours. À l’approche de l’élection présidentielle de 2025, ces évolutions dessinent déjà les contours du futur paysage institutionnel du Gabon.