« Sans données, vous n’êtes qu’une personne avec une opinion. » – W. Edwards Deming

Depuis l’instauration de la transition sous l’autorité du CTRI, les gouvernements successifs dirigés par Raymond Ndong Sima, Premier ministre et Chef du gouvernement, ont connu d’importantes évolutions dans leur composition et leurs orientations stratégiques. Ces ajustements successifs reflètent la volonté politique de structurer une administration capable de répondre aux défis immédiats et d’accompagner efficacement les réformes en cours.

À l’approche de l’élection présidentielle du 12 avril 2025, événement décisif pour l’avenir du Gabon, Gabon Data Dialogues, première et unique plateforme gabonaise entièrement dédiée à l’analyse stratégique par la donnée, apporte une perspective approfondie sur ces dynamiques gouvernementales. Grâce à une analyse rigoureuse fondée sur des données objectives, Gabon Data Dialogues explore les évolutions ministérielles, décrypte les enjeux institutionnels, et met en lumière la stabilité politique ainsi que les implications stratégiques de ces changements.

Cette étude détaillée révèle clairement les tendances de renouvellement et de continuité, la redistribution stratégique des responsabilités ministérielles et l’évolution de la représentation féminine au sein du pouvoir exécutif. En s’appuyant exclusivement sur des faits chiffrés et vérifiés, Gabon Data Dialogues offre aux citoyens et décideurs un éclairage essentiel sur la manière dont ces transformations pourraient façonner l’avenir politique du Gabon.

Ces changements ministériels témoignent-ils d’une stabilisation politique ou annoncent-ils de nouvelles reconfigurations stratégiques ?

À travers son analyse précise et factuelle, Gabon Data Dialogues apporte des éléments de réponse déterminants à cette interrogation majeure.

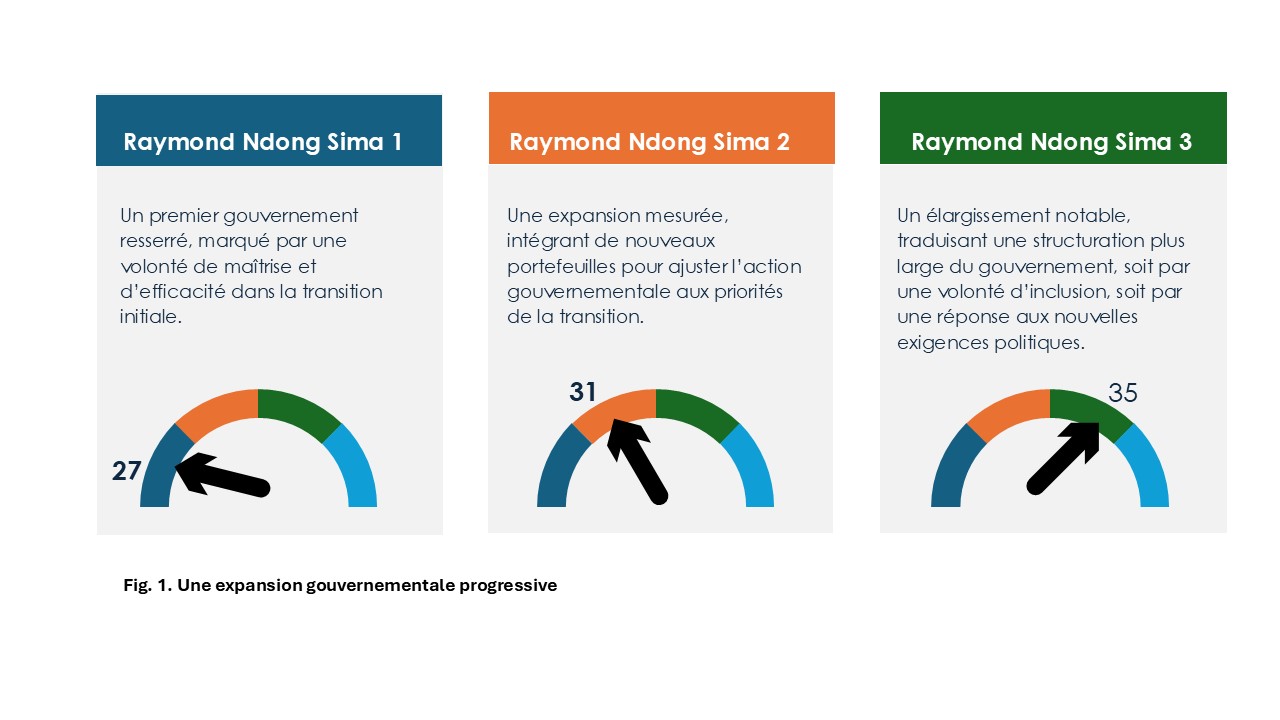

1. Évolution du nombre de ministres par gouvernement

« Gouverner, c’est prévoir. » – Émile de Girardin

L’évolution du gouvernement sous la transition du CTRI révèle une croissance maîtrisée du nombre de ministres à chaque remaniement. Cette tendance traduit la volonté politique d’adapter progressivement l’administration aux réalités complexes d’une période transitoire.

Lors de la formation du premier gouvernement Raymond Ndong Sima, l’accent était mis sur la réactivité, avec une équipe resserrée destinée à centraliser les décisions et asseoir l’autorité du régime de transition. Rapidement, cependant, cette configuration initiale a nécessité des ajustements pour mieux répondre aux attentes politiques, institutionnelles et administratives croissantes.

Le second gouvernement marque ainsi une première étape d’expansion, avec l’introduction de nouveaux portefeuilles visant à couvrir des priorités émergentes et mieux structurer l’action gouvernementale. Cette approche mesurée indique clairement une volonté d’équilibre entre stabilité et adaptation, facilitée par l’intégration progressive de nouveaux profils ministériels.

Le troisième gouvernement poursuit et amplifie cette dynamique d’expansion. Ce choix d’une équipe élargie reflète probablement une volonté accrue d’inclusion politique et institutionnelle, tout en répondant aux nouveaux enjeux de la transition à mesure qu’approchent les élections.

Chaque étape de cette expansion progressive s’est accompagnée non seulement d’une augmentation numérique, mais aussi de créations, fusions et suppressions de ministères. Ces ajustements permanents témoignent d’une stratégie d’optimisation continue, illustrant une gouvernance en constante réévaluation pour répondre aux exigences changeantes de la transition.

Cette dynamique traduit-elle un renforcement nécessaire du gouvernement pour accompagner la transition ou risque-t-elle de fragmenter l’exécutif au détriment de son efficacité ?

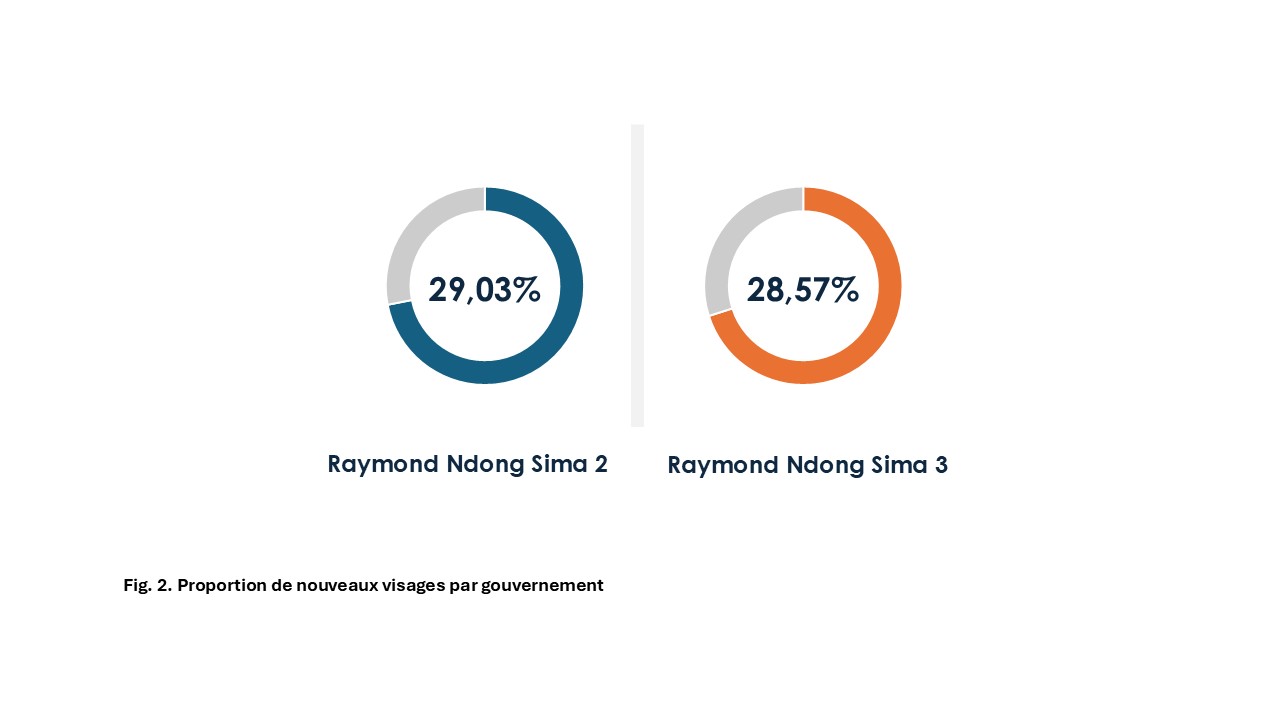

2. Proportion de nouveaux visages par gouvernement

« Le changement est la loi de la vie. Ceux qui ne regardent que le passé ou le présent sont certains de manquer l’avenir. » – John F. Kennedy

L’analyse des nominations ministérielles révèle une dynamique de renouvellement mesurée au fil des gouvernements de transition. Bien que chaque remaniement ait introduit de nouveaux profils, une base stable a été maintenue, traduisant une volonté d’assurer une continuité dans la gestion de l’État tout en intégrant progressivement de nouveaux acteurs.

Lors du passage du premier au deuxième gouvernement, 29,03 % des ministres étaient de nouveaux entrants. Ce taux témoigne d’une volonté d’apporter du sang neuf, tout en conservant une majorité de figures déjà en place. Le remaniement suivant, lors de la transition vers le troisième gouvernement, affiche un renouvellement légèrement réduit, avec 28,57 % de nouveaux ministres.

Cette évolution suggère une approche équilibrée entre renouvellement et consolidation, où la transition cherche à stabiliser une équipe gouvernementale tout en introduisant des ajustements ciblés.

Cette constance interroge : s’agit-il d’un renouvellement stratégique, basé sur l’évaluation des compétences, ou d’une gestion prudente visant à éviter des bouleversements majeurs en période de transition ?

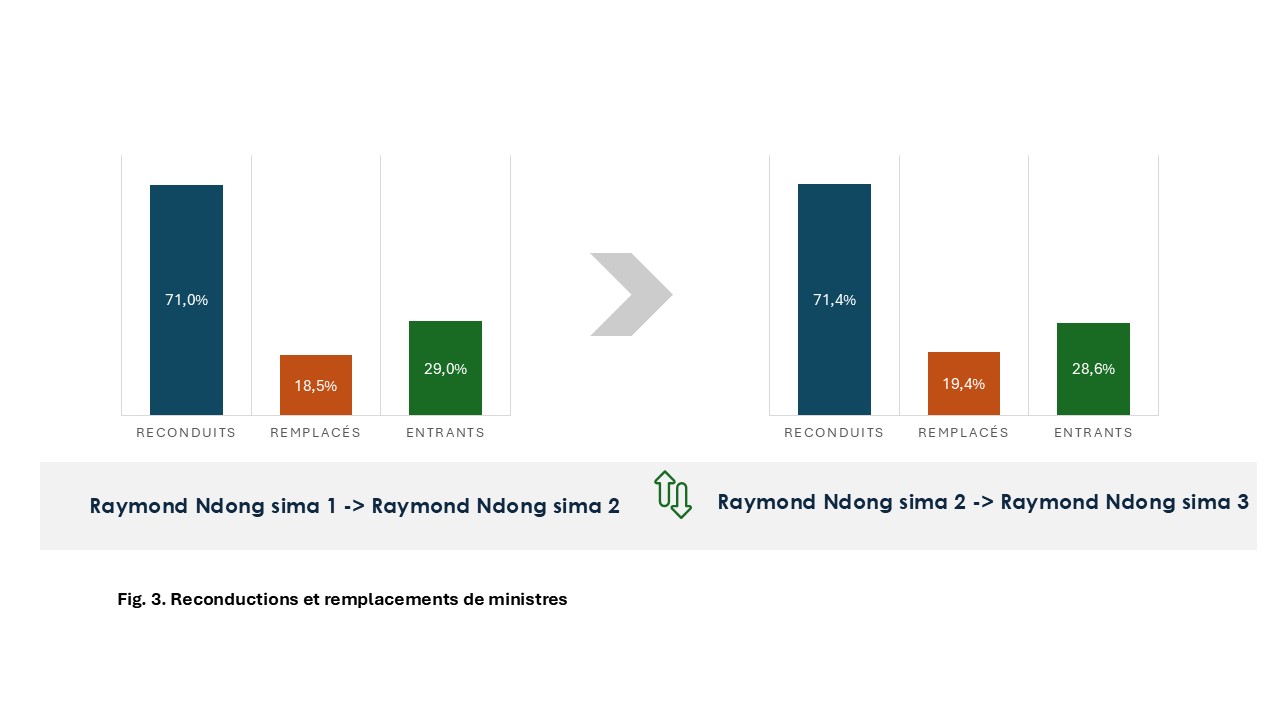

3. Reconductions et remplacements de ministres

« L’intelligence, c’est la capacité de s’adapter au changement. » – Stephen Hawking

L’analyse des remaniements ministériels sous la transition du CTRI met en évidence une forte continuité gouvernementale. En moyenne, 71 % des ministres ont été reconduits à chaque remaniement, tandis que seulement 19 % ont été remplacés.

Cette tendance témoigne d’une volonté de préserver une certaine stabilité politique et administrative, probablement pour éviter les perturbations qui pourraient nuire à la gestion des affaires publiques en période de transition. Ce choix stratégique pourrait être motivé par plusieurs facteurs :

✅ Assurer une continuité dans l’action gouvernementale, en maintenant des figures clés dans des portefeuilles stratégiques.

✅ Renforcer la confiance du pouvoir dans une équipe éprouvée, limitant ainsi les risques d’instabilité.

✅ Limiter les ajustements majeurs pour ne pas fragiliser la transition, à l’approche des élections présidentielles.

Toutefois, cette approche pose une question essentielle : cette stabilité est-elle un gage d’efficacité et de cohérence dans la transition, ou empêche-t-elle l’émergence de nouveaux profils et d’idées innovantes au sein du gouvernement ?

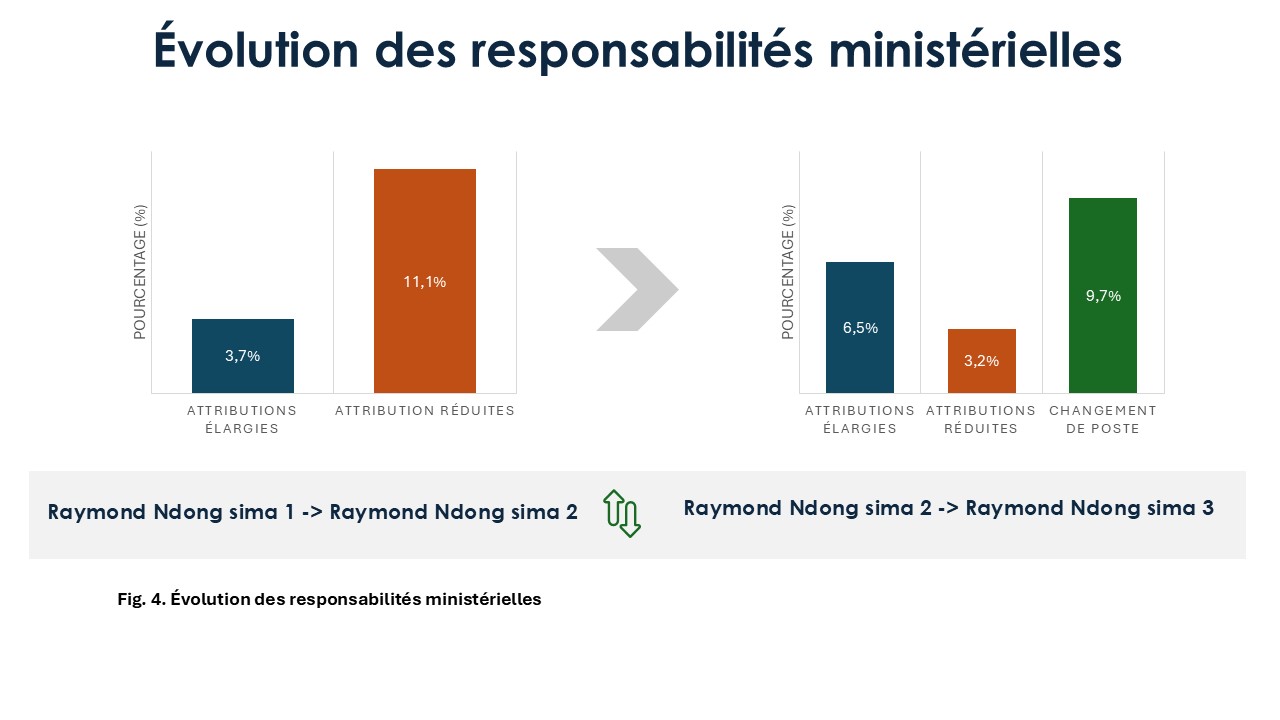

4. Évolution des responsabilités ministérielles

« La seule chose qui ne change pas, c’est le changement lui-même. » – Héraclite

L’évolution des gouvernements de transition ne s’est pas limitée aux remaniements et aux nouveaux visages. Elle s’est également traduite par une restructuration des responsabilités ministérielles, reflétant les priorités politiques à chaque phase.

Lors du passage de Raymond Ndong Sima 1 à Raymond Ndong Sima 2, les ajustements ont été marqués par une réduction significative des attributions pour certains ministres (11,1 %) contre seulement 3,7 % d’élargissement des responsabilités. Aucun ministre n’a changé de poste, ce qui suggère une volonté de stabiliser l’équipe gouvernementale tout en procédant à des ajustements ciblés dans la répartition des compétences.

En revanche, lors du remaniement suivant (Raymond Ndong Sima 2 vers Raymond Ndong Sima 3), la dynamique s’inverse :

✅ Augmentation des attributions élargies (6,5 %) → Certains ministres ont vu leur portefeuille renforcé, concentrant davantage de responsabilités sur des figures jugées stratégiques.

✅ Réduction des responsabilités en baisse (3,2 %) → Moins de ministres ont perdu des prérogatives, suggérant une stabilisation progressive des rôles.

✅ Changements de poste (9,7 %) → Une redistribution plus marquée des portefeuilles, témoignant d’une volonté d’optimiser la répartition des compétences.

Cette évolution montre une transition qui, après une première phase de réajustement prudent, adopte une approche plus dynamique en redistribuant davantage les responsabilités ministérielles.

Cette reconfiguration traduit-elle une meilleure efficacité de l’action gouvernementale ou une concentration du pouvoir entre les mains de certains profils ?

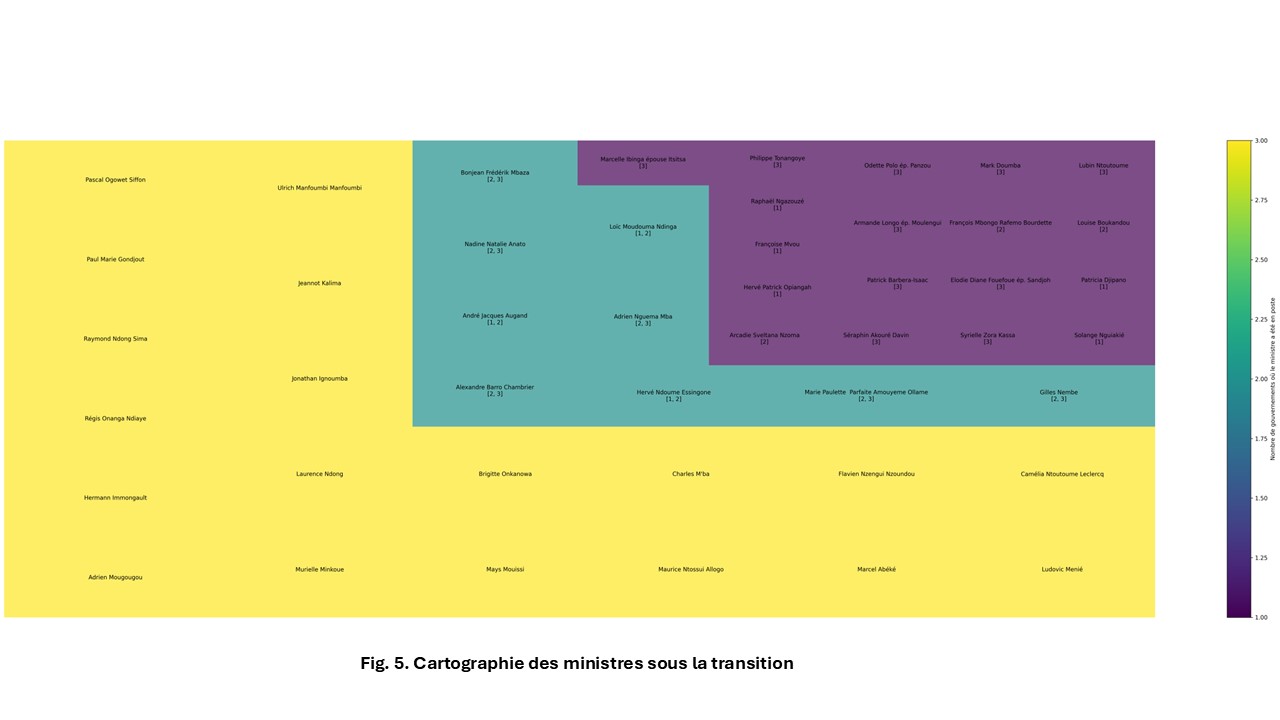

5. Cartographie des ministres sous la transition : entre stabilité et renouvellement

« La stabilité est un équilibre entre le changement et la permanence. » – Confucius

L’analyse de la présence des ministres au sein des gouvernements de transition révèle des dynamiques contrastées entre continuité et renouvellement. Pour mieux visualiser cette répartition, un treemap a été réalisé, mettant en évidence la durée de présence des ministres et leur parcours à travers les différents remaniements.

Interprétation des couleurs dans le treemap

Ce treemap regroupe les ministres selon leur participation aux gouvernements successifs, en utilisant trois catégories distinctes :

- 🟡 Zone jaune : ministres ayant été présents dans les trois gouvernements (Raymond Ndong Sima 1, 2 et 3). Cette catégorie représente les figures les plus stables de la transition, ayant bénéficié d’un maintien continu malgré les remaniements successifs. Leur présence constante suggère qu’ils occupent des postes clés jugés essentiels à la continuité gouvernementale.

- 🟢 Zone verte : ministres ayant servi jusqu’à présent dans deux gouvernements successifs (ex : [1,2] ou [2,3]). On distingue deux trajectoires :

– [1,2] → Ministres présents dans les deux premiers gouvernements mais non reconduits dans le troisième.

– [2,3] → Ministres ayant intégré le gouvernement au remaniement de Raymond Ndong Sima 2 et conservés sous Raymond Ndong Sima 3. Ce dernier cas est particulièrement intéressant à l’approche des élections, car il révèle une consolidation du pouvoir autour de certains profils récemment intégrés. - 🟣 Zone violette : ministres ayant servi jusqu’à présent dans un seul gouvernement ([1], [2] ou [3]). Cette catégorie regroupe les ministres qui n’ont été mobilisés que pour une période donnée. Là encore, deux lectures sont possibles :

– Ceux présents uniquement en [1] ou [2] ne figurent plus dans le gouvernement actuel, ce qui peut indiquer un ajustement stratégique ou une volonté de renouvellement.

– Ceux intégrés uniquement en [3] sont les plus récents et occupent encore leur poste, ce qui signifie qu’ils font partie du dernier ajustement gouvernemental avant les élections. Leur nomination peut refléter des choix politiques liés à la phase finale de la transition. - Lecture des annotations [1], [2,3]:

Chaque ministre est annoté avec les gouvernements dans lesquels il a exercé, sous la forme de [1,2], [2,3].

[1,2]→ Ministre ayant servi dans les gouvernements 1 et 2, mais non reconduit en 3. - [2,3] → Ministre présent dans les gouvernements 2 et 3, toujours en fonction.

- [3] → Ministre n’ayant intégré le gouvernement qu’à partir de Raymond Ndong Sima 3 et occupant encore son poste.

Quelle lecture stratégique peut-on en tirer ?

Cette cartographie met en évidence trois dynamiques essentielles :

✅ Un noyau dur de ministres présents depuis le début de la transition, illustrant une stabilité politique et une confiance renouvelée du pouvoir en place.

✅ Un groupe intermédiaire de ministres reconduits sur deux gouvernements, dont la trajectoire est plus incertaine et qui pourraient jouer un rôle de transition.

✅ Un ensemble de ministres intégrés récemment, dont l’avenir dépendra des décisions politiques post-électorales, témoignant d’une possible redistribution des cartes après les élections.

L’observation des ministres actuellement en poste (ceux présents en Raymond Ndong Sima 3) permet d’identifier quels profils bénéficient actuellement de la confiance du pouvoir et quelles orientations stratégiques pourraient influencer la fin de la transition.

Ce renouvellement progressif est-il le signe d’une nouvelle vision politique, ou simplement un ajustement nécessaire pour accompagner la phase électorale à venir ?

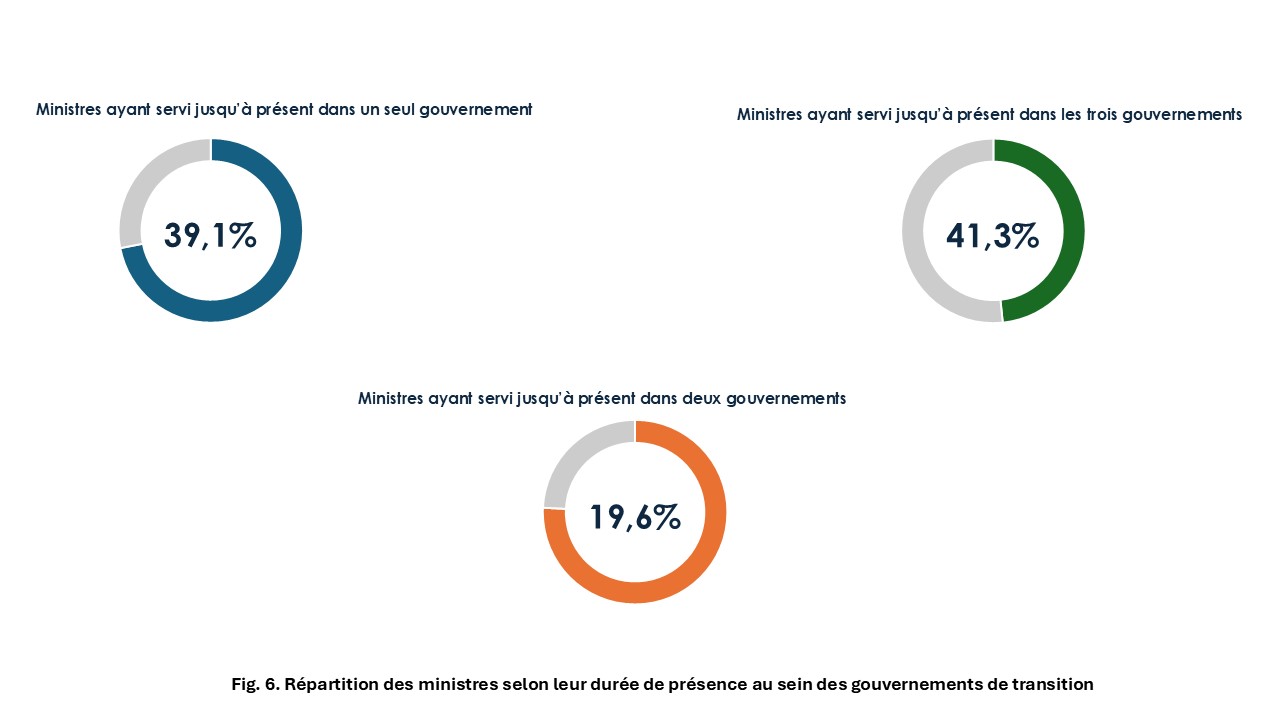

6. Répartition des ministres selon leur durée de présence au sein des gouvernements de transition

« La gouvernance efficace repose sur un équilibre entre expérience et renouvellement. » – Henry Kissinger

L’analyse de la durée de présence des ministres dans les gouvernements successifs de la transition permet d’identifier trois profils distincts, révélateurs des dynamiques politiques et stratégiques à l’œuvre.

- Une stabilité gouvernementale autour d’un noyau dur

🟡 41,3% des ministres ont servi dans les trois gouvernements (Raymond Ndong Sima 1, 2 et 3), constituant un socle stable de la transition. Ces ministres, reconduits à chaque remaniement, incarnent la continuité gouvernementale et bénéficient d’une confiance soutenue du pouvoir en place. Leur maintien à chaque ajustement peut être interprété comme une assurance de stabilité administrative et politique dans un contexte de transition incertain. - Un renouvellement important mais mesuré

🟣 39,1% des ministres n’ont servi jusqu’à présent que dans un seul gouvernement. Cette proportion traduit une rotation significative au sein de l’exécutif, soit pour répondre à des priorités changeantes, soit en raison de choix politiques ou institutionnels visant à restructurer le gouvernement au fil de la transition. Toutefois, parmi ces ministres, ceux ayant intégré Raymond Ndong Sima 3 uniquement jouent un rôle spécifique dans cette dernière phase de la transition, leur nomination récente pouvant refléter des choix stratégiques en vue des élections à venir. - Une continuité partielle entre les remaniements

🟢 19,6% des ministres ont été présents dans deux gouvernements successifs ([1,2] ou [2,3]), formant un groupe intermédiaire entre stabilité et renouvellement. Cette catégorie inclut :

– Les ministres [1,2], qui ont été écartés au dernier remaniement, signe d’une réévaluation stratégique.

– Les ministres [2,3], encore en fonction, qui semblent s’être consolidés au sein du gouvernement en vue des échéances politiques à venir.

Quelles leçons tirer de cette répartition ?

✅ La transition repose sur un socle stable de ministres reconduits depuis le début, garantissant une continuité dans la gestion de l’État.

✅ Le renouvellement reste présent à chaque remaniement, permettant d’ajuster l’exécutif en fonction des priorités du moment.

✅ Les ministres encore en poste sous Raymond Ndong Sima 3 sont les figures clés de la phase actuelle de la transition, ce qui laisse entrevoir une potentielle reconduction de certains profils après les élections.

Cette composition ministérielle traduit-elle une stratégie bien calibrée entre stabilité et renouvellement, ou bien révèle-t-elle un besoin d’adaptation permanent face aux enjeux politiques fluctuants ?

7. Répartition des ministres par genre

« Une société qui progresse est une société qui donne à chacun, sans distinction, la possibilité de contribuer à son avenir. » – Michelle Bachelet

L’analyse de la composition des gouvernements sous la transition révèle une forte disparité de genre, avec une présence majoritaire des hommes au sein de l’exécutif. Les femmes ne représentent que 28% des ministres, contre 72% d’hommes, traduisant une représentativité encore limitée des femmes aux plus hautes fonctions gouvernementales.

Cette sous-représentation féminine reflète une tendance observée dans de nombreuses administrations, où les postes stratégiques restent largement dominés par les hommes. Si certaines avancées ont été notées dans la nomination de femmes à des portefeuilles majeurs, l’équilibre entre les genres demeure un défi pour l’avenir de la gouvernance gabonaise.

Dans un contexte de transition politique et à l’approche des élections, cette question soulève un enjeu majeur : comment renforcer la participation des femmes aux instances de décision pour une gouvernance plus inclusive et représentative ?

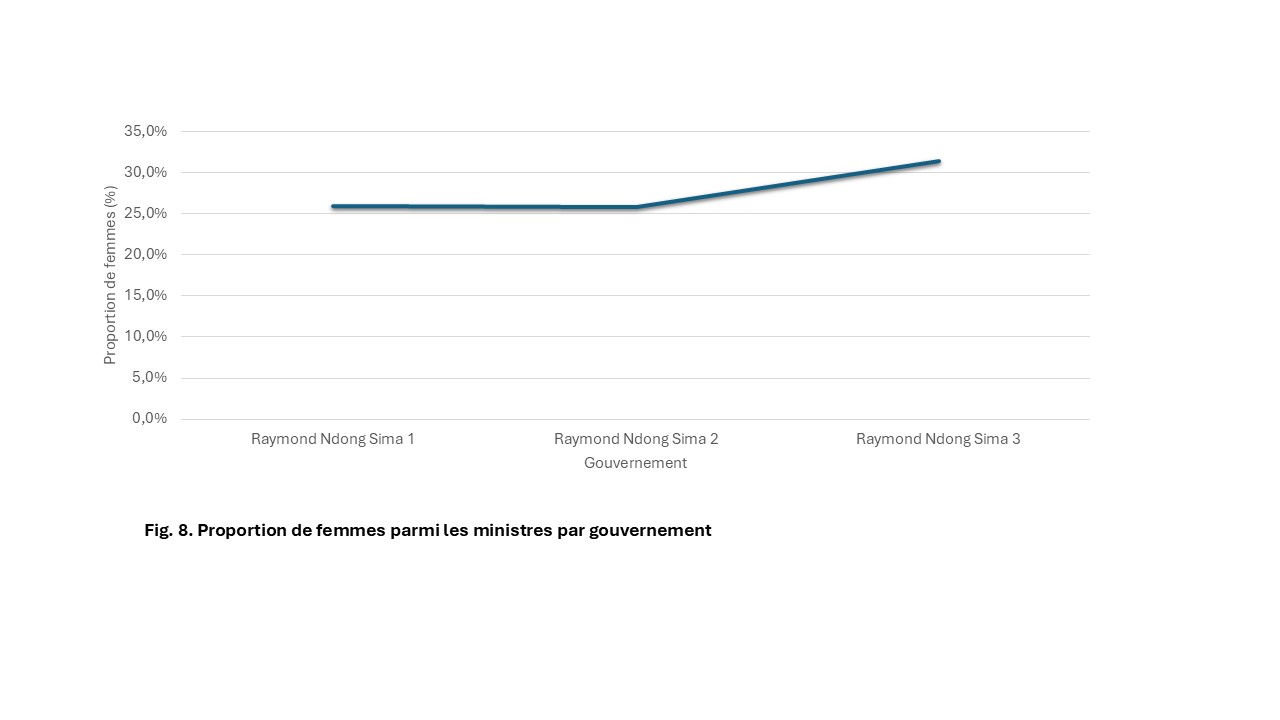

8. Proportion de femmes parmi les ministres par gouvernement

« Aucune société ne peut prospérer si elle ne donne pas aux femmes les mêmes opportunités qu’aux hommes. » – Kofi Annan

L’évolution de la représentation féminine au sein des gouvernements de transition montre une progression modérée mais notable. Sous Raymond Ndong Sima 1, les femmes représentaient 25,92% des effectifs ministériels. Cette proportion est restée pratiquement stable avec 25,80% sous Raymond Ndong Sima 2, avant de connaître une hausse significative dans Raymond Ndong Sima 3, atteignant 31,42%.

Cette augmentation dans le dernier gouvernement témoigne d’une volonté d’inclusion accrue des femmes aux postes ministériels, sans toutefois atteindre la parité.

Cette progression soulève plusieurs interrogations : est-elle le signe d’un engagement durable vers une meilleure représentativité féminine ou un simple ajustement conjoncturel de la transition ?

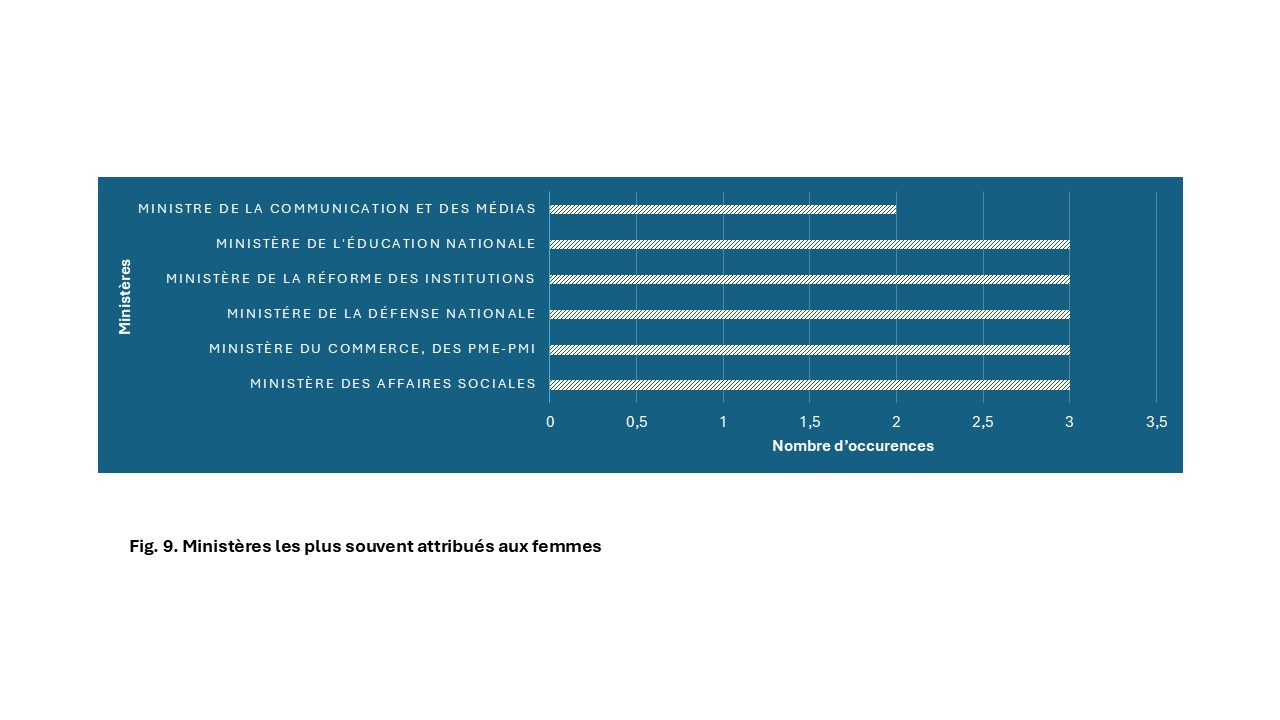

9. Ministères les plus souvent attribués aux femmes

« Le progrès de la société dépend de la place qu’elle accorde aux femmes dans ses sphères de décision. » – Michelle Bachelet

L’analyse des portefeuilles ministériels met en évidence une forte présence des femmes dans les ministères liés aux affaires sociales, à l’économie et à l’éducation. Cette tendance reflète une attribution persistante des responsabilités féminines à des domaines traditionnellement perçus comme des secteurs de gestion et de service à la population.

Toutefois, des avancées notables se dessinent, avec la nomination de femmes à des ministères stratégiques tels que la Défense nationale et la Réforme des Institutions. Ces choix traduisent une volonté d’ouverture vers des sphères de décision où les femmes étaient jusqu’alors peu représentées.

Cette progression marque-t-elle une transformation structurelle des nominations ministérielles ou reste-t-elle une dynamique ponctuelle, dépendante des contextes politiques du moment ?

Une transition entre continuité et ajustements

« La politique, c’est l’art d’adapter les événements et les institutions aux nécessités du moment. » – Charles de Gaulle

L’analyse des gouvernements sous la transition du CTRI met en évidence une double dynamique : une stabilité forte, matérialisée par la reconduction de nombreux ministres, et une adaptation progressive, traduite par des ajustements ciblés dans la répartition des portefeuilles et l’intégration de nouveaux visages.

La progression du nombre de ministres, la réorganisation des responsabilités et la représentation féminine en hausse témoignent d’une volonté d’ajuster la gouvernance aux réalités politiques et administratives du moment. Toutefois, ces transformations soulèvent des interrogations :

✅ Cette stabilité ministérielle garantit-elle une continuité efficace de l’action gouvernementale ou limite-t-elle les possibilités de renouvellement politique ?

✅ L’augmentation des ministres et la redistribution des responsabilités traduisent-elles une structuration plus efficiente du pouvoir ou une complexification administrative à l’approche des élections ?

✅ L’ouverture progressive des postes stratégiques aux femmes est-elle le signe d’un changement durable ou restera-t-elle conjoncturelle ?

Avec l’élection présidentielle du 12 avril 2025 en ligne de mire, ces tendances gouvernementales prennent une signification particulière. Les choix opérés aujourd’hui façonneront la transition vers le futur gouvernement et pourraient influer sur la perception de la stabilité et de la légitimité du pouvoir.

💬 Et vous, comment interprétez-vous ces évolutions ? Ces ajustements sont-ils un gage de solidité institutionnelle ou le signe de nouvelles recompositions à venir ?

📊 Gabon Data Dialogues, à travers cette étude, apporte un éclairage unique sur ces transformations et continuera d’analyser l’évolution politique du Gabon à travers la donnée.

Dr Eric Makita,

Fondateur de Gabon Data Dialogues